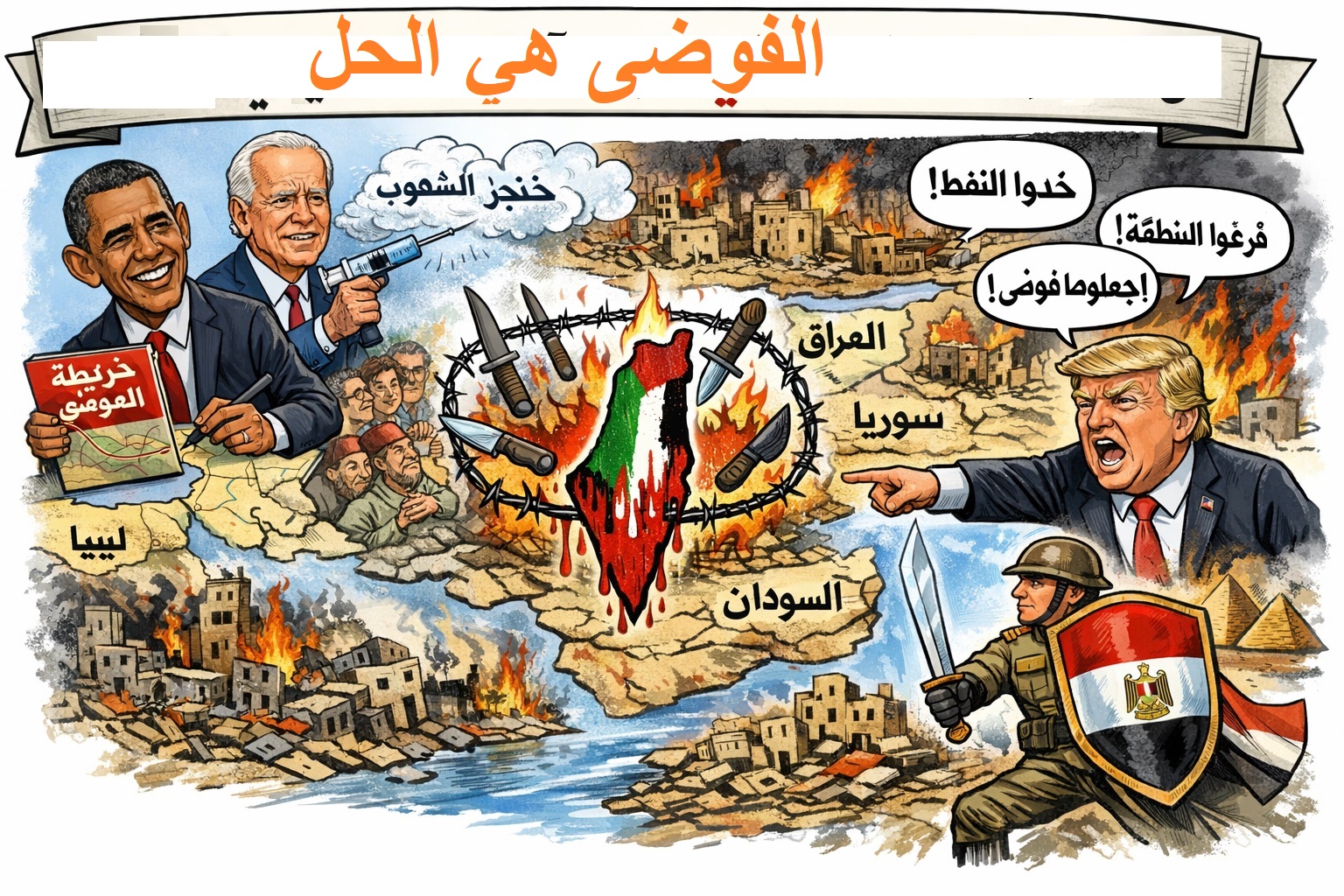

“على خليل يكشف حظيرة الخنازير! أوباما أسس، بايدن نوّم، ترامب كشف” (الحلقة الاولى)

من الخطأ القاتل قراءة السياسة الأمريكية على أنها تعاقب رؤساء مختلفين في التوجه، أو اعتبار التناقض الظاهري بين أوباما، وترامب، وبايدن تناقضًا حقيقيًا. ما جرى ويجري هو تقسيم أدوار داخل مشروع واحد، تتغير فيه الأدوات ولا تتغير الغاية.

فلسطين ليست قضية إنسانية في الخطاب الأمريكي، بل ملف أمني صِرف داخل العقيدة الصهيو-أمريكية، وكل ما جرى في المنطقة خلال العقدين الأخيرين كان يُدار انطلاقًا من هذه الحقيقة. لم يكن الهدف يومًا حلّ الصراع، بل إزالته من الوعي الجمعي العربي عبر إنهاك الدول المحيطة، وتفكيك الجبهات، وتحويل الصراع من مواجهة مع عدو خارجي إلى اقتتال داخلي طويل الأمد. ما سُمّي بالربيع العربي لم يمرّ عبر فلسطين صدفة، بل التفّ حولها عمدًا، لأن بقاء فلسطين في مركز الوعي يعني بقاء إسرائيل في مركز الاتهام. أوباما غلّف المشروع بلغة السلام، فحوّل البوصلة من الاحتلال إلى “الإصلاح الداخلي”،، ثم جاء بايدن ليُدير الجريمة بصمت مؤسسي: دعم عسكري بلا حدود، فيتو سياسي دائم، وتخدير أخلاقي للرأي العام العالمي.. وجاء ترامب ليعلن الحقيقة بوقاحة حين شرعن القدس ونسف فكرة الدولة الفلسطينية فلسطين هي غرفة العمليات لا ساحة المعركة؛ من يراقب كيف تُدار، يفهم لماذا تُكسر الجيوش، ولماذا تُحرق الدول، ولماذا يُراد للمنطقة أن تبقى بلا مركز ثقل. وأي حديث عن استقرار أو ديمقراطية أو حقوق إنسان لا يمر عبر فلسطين هو كذبة وظيفية هدفها حماية إسرائيل لا حماية الشعوب.

نبدأ بخطاب أوباما في جامعة القاهرة 2009 لم يكن لحظة ودّ، بل لحظة تأسيس. فيه جرى نقل مركز الفعل من الدولة إلى المجتمع، ومن المؤسسات إلى الشارع، ومن السيادة إلى “التحول”. كانت الكلمات ناعمة، محسوبة، مغلّفة بالاحترام، لكنها حملت في داخلها فكرة مركزية واحدة: الدولة الوطنية في الشرق الأوسط عائق يجب تجاوزه لا إصلاحه.

ما إن انفجرت المنطقة بعد 2011 حتى بدا واضحًا أن الخطاب لم يكن توصيفًا، بل تمهيدًا. العراق، سوريا، ليبيا، ثم السودان لاحقًا، كلها سقطت وفق المسار ذاته: إنهاك مؤسسات، تضخيم تناقضات، فتح المجال لقوى منظمة خارج الدولة، ثم انسحاب الراعي الخارجي وترك الفوضى تدير نفسها.

لكن في مصر، اصطدمت الخطة بعائق غير متوقع: دولة عميقة لم تنهَر، وجيش لم ينكسر، ووعي شعبي التقط الخطر في اللحظة الأخيرة. فشل المسار هنا لا يعني إلغاءه، بل تعليقه مؤقتًا. وهذه أهم الجمل من خطاب اوباما الاشهر فى جامعة القاهرة ألقاه في 4 يونيو 2009. ىالتى تبرهن على مانسعى الى ايضاحه.

1-“I have come here to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world…”

إعادة ترتيب أولويات المنطقة من منظور أمريكي، تمهيد لإعادة تشكيل الفعل السياسي.

2-“America and Islam are not exclusive, and need not be in competition… they overlap and share common principles…”

لغة التسامح تخفي خطة لإعادة توجيه الولاءات وتقليل المعارضة.

3-“No single speech can eradicate years of mistrust…”

تبرير مسبق لضعف التنفيذ السياسي، وتخدير شعوب المنطقة لقبول الفشل المتوقع.

4-“No system of government can or should be imposed upon one nation by any other.”

شعار لتغطية تدخلات غير مباشرة عبر المجتمع المدني والإعلام وتمويل الفصائل، بدل التدخل المباشر.

5-“We seek a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own…”

إعادة وضع الصراع الفلسطيني تحت الهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية، وإبعاد القضية عن مركز الوعي العربي.

الخلاصة :

-

أوباما: تأسيس الفوضى وإعادة توجيه المجتمع بعيدًا عن الدولة.

-

بايدن: تهدئة، تنويم، ضبط الإيقاع، تحضير الأرض لمرحلة الصدام التالية.

-

ترامب: كشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية، دعم إسرائيل بلا خجل، والفوضى كخطة معلنة.

فلسطين هي المحور، ومصر الاستثناء الذي أفشل المخطط جزئيًا، وكل تصريح أو قرار أمريكي هو أداة محسوبة لا تخلو من اختبارات رد الفعل.

وحين ارتفعت حرارة المشهد، وجاءت ردود الفعل الغاضبة، كان لا بد من مرحلة تهدئة… هنا دخل بايدن.

بايدن لم يأتِ ليغيّر المسار، بل ليُخدِّره.

إدارته أعادت لغة القيم، وحقوق الإنسان، والتحالفات، والعمل متعدد الأطراف، لا بهدف التصحيح، بل بهدف خفض منسوب التوتر وإعادة ضبط المجتمعات التي أنهكها صدام ترامب. هذه المرحلة هي الأخطر، لأنها لا تُشعِر بالخطر.

في عهد بايدن، لم تتوقف الضغوط، لكنها أصبحت أهدأ، أبطأ، أقل صخبًا. لم تُلغَ أدوات التفكيك، بل جرى تجميلها وإدارتها بهدوء. الحديث عن الديمقراطية عاد، لكن دون اندفاع. العقوبات استمرت، لكن دون استفزاز فج. الصراعات تُركت مشتعلة على نار هادئة.

هذه هي وظيفة بايدن الحقيقية:

ليس البناء، وليس الهدم، بل إبقاء الجرح مفتوحًا دون صراخ، حتى تعتاد المجتمعات الألم، وتفقد حساسيتها للخطر القادم.

ثم جاء ترامب.

ترامب لم يكن انحرافًا عن السياسة الأمريكية، بل كان النسخة الصريحة منها. كل ما قاله أوباما بلغة دبلوماسية، قاله ترامب بلغة السوق: خذوا النفط، ادفعوا مقابل الحماية، لسنا بحاجة لكم، الحروب عبء. كثيرون أخطأوا حين اعتبروا ذلك تهورًا أو عفوية، بينما الحقيقة أن تصريحات ترامب كانت بالونات اختبار فجّة، الغرض منها قياس: من سيعترض؟ من سيصمت؟ من سيتكيف؟

ترامب لم يقد سياسات جديدة، هو فقط أسقط القناع، وكشف أن القيم لم تكن يومًا هي المحرك، بل المصلحة المجردة.

الآن، ومع عودة ترامب أو من يشبهه إلى الواجهة، يتضح المشهد كاملًا كما نبهنا فى بداية المقال:

أوباما أسّس،

بايدن هدّأ وموّه،

ترامب جرّب وكشف،

والمرحلة القادمة هي عودة الفعل الصدامي بعد أن تم تحضير البيئة نفسيًا وسياسيًا.

من يظن أن تصريحات ترامب – أو ما يُسمّى بعفويته – مجرد كلام، لم يفهم الدرس بعد. كل جملة ستُقال ليست رأيًا، بل اختبار رد فعل. إن قوبلت بالصمت، تحولت إلى سياسة. إن قوبلت بالتطبيع، أصبحت قاعدة. وإن لم تُفكك مبكرًا، فسيُفرض مضمونها لاحقًا بالقوة الناعمة أو الخشنة.

الخطر الحقيقي ليس في ترامب، بل في الذاكرة القصيرة، وفي الاعتقاد أن بايدن كان مرحلة تصحيح لا مرحلة تهيئة.

والخطر الأكبر أن تُقرأ السياسة الأمريكية من خلال الأشخاص لا من خلال المشروع.

الوعي اليوم ليس في رفض الكلمات، بل في تفكيكها قبل أن تتحول إلى أفعال.

ومن لا يرى التسلسل بين القاهرة 2009، و2011، وترامب، وبايدن، وما هو قادم،

سيجد نفسه مرة أخرى داخل العاصفة…

وهو يظن أن الجو كان هادئًا.